图片来源于网络

看见笤帚,我不怕不怕啦;直尺和衣架,不怕不怕不怕啦。妈妈发火,也不怕不怕啦,我要闹翻天,今儿个我命比较大。”今天(4月30日)除了是五一小长假之前的最后一天工作日,更是“小调皮捣蛋们”的“赦免日”——“国际不打小孩日”,戏称“无巴掌日”

据悉,该节日由美国反体罚组织“有效管教中心(Center For Effective Discipline)”于1998年发起,全世界上百个国家及民间组织参与此节日。

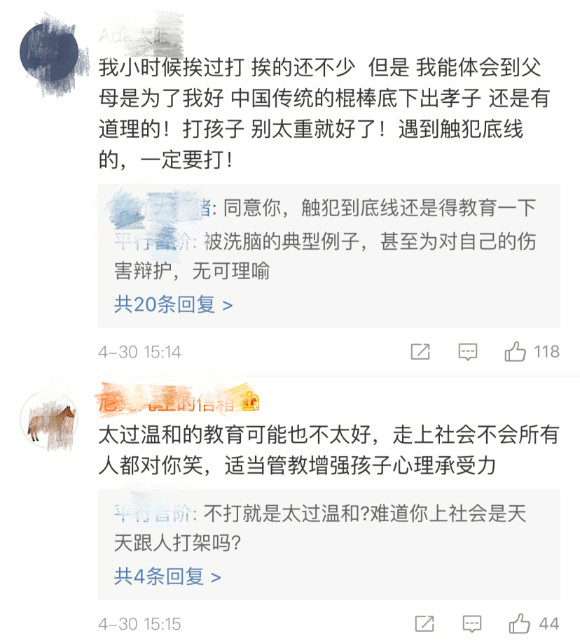

家长:“打”只是一个方式,教育手段应多样化

“不许打小孩?这种舶来的节日,并不一定每个家庭都适用。”从朋友圈看到4月30日是“国际不打小孩日”,孩子已经上3年级的市民任先生告诉记者,虽然随着社会的进步、文明的发展,已经提倡不再打孩子了,但是当孩子无理取闹、频繁作妖的时候,完全不打还是不行。

“我家是个男孩,调皮的很。当他不听话犯错的时候,我会用戒尺打手心来惩戒他,让他记住这件事他做错了。”任先生表示,不同的家长有不同的教育理念,但教育的手段应当多元化,“打”只是其中的一个方式,适当地用好一些小小的“暴力手段”,能让孩子更好地记住什么能做什么不能做。

同时,他也认为,从古至今都有“打孩子”的习俗,古人先生在教授学生时对于不听话做错事的学生施以诸如打手心、罚站、罚抄文章等措施,现在也应该传承。“就拿我们这一代来说,小时候调皮捣蛋不听话,绝大部分都被父母打过,我小时候还跪过搓衣板。不过,年轻的爸妈在生气的时候应把握‘度’。”

然而,极少对孩子动手的市民陈先生则表示,“打孩子”其实还是家长情绪管理不到位,对孩子来说,打并不会解决问题,倒不如换个思路,多点耐心,用他能接受的方式进行沟通。“如果孩子的行为,不是违反原则,让他尽情玩耍,尽早把他当成成人,孩子还是要多诱导。”

孩子:向体罚说不!

虽然“国际不打小孩日”家长们认同度不高,但在孩子们看来,“国际不打小孩日”似乎给了他们提供了一个“淘气”的理由。不少学生网友在网上评论:“好了,今天可以光明正大地不写作业了”、“向体罚说不!”……网友“幽默大傻”还回忆了自己小时候挨打的“惨痛经历”,“小时候惹我妈生气我妈让我给她拿衣架,我还真拿了!”,网友“雨神早点睡”则表示“想早点发给我妈!昨天刚被打过。”

记者查阅资料发现,截至目前,全世界范围内,禁止校内体罚的国家有:阿根廷、中国、日本、菲律宾、南非、泰国、爱沙尼亚、立陶宛、白俄罗斯、俄罗斯、斯洛伐克、英国、爱尔兰、比利时、意大利、斯洛文尼亚、波黑、塞尔维亚、黑山、马其顿、阿尔巴尼亚、土耳其。

禁止一切体罚(校内体罚+家庭体罚)的国家:奥地利、保加利亚、克罗地亚、哥斯达黎加、塞浦路斯、丹麦、芬兰、德国、希腊、匈牙利、美国、冰岛、以色列、澳大利亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢森堡、摩尔多瓦、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、西班牙、突尼斯、乌克兰、乌拉圭、委内瑞拉。

在我国,任何不尊重孩子的“棍棒教育”,都是违法的。《教育法》规定“禁止体罚学生”,《义务教育法》强调要尊重和爱护学生。《未成年人保护法》规定:“学校、幼儿园、托儿所的教职员工应当尊重未成年人的人格尊严,不得对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。”

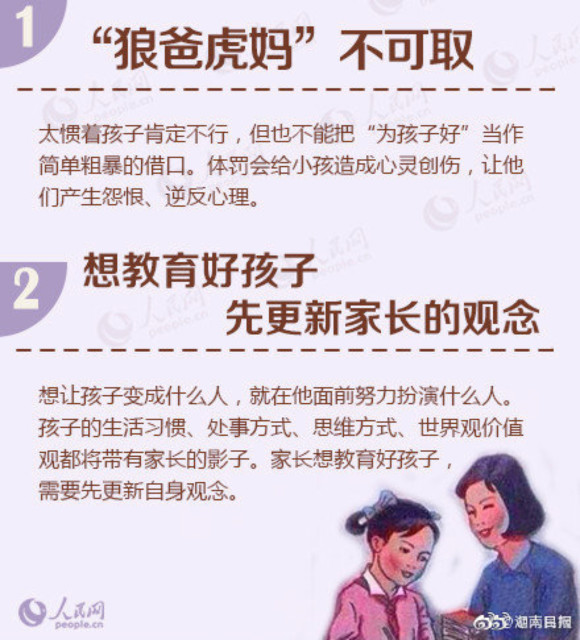

专家:“狼爸虎妈”不可取 坚持对孩子温柔

那么,“棍棒教育”是对的吗?当下父母到底应当如何教育孩子?致力于研究家庭教育及儿童情商训练近10年的国家二级心理咨询师闫志新告诉记者,过于严厉的“棍棒教育”会对孩子们的心灵造成创伤,致使他们的心中产生怨恨。

闫志新表示,“狼爸虎妈”的教育方式下,很多父母把自己对于社会的压力,对社会的焦虑转嫁给了孩子。很多孩子因为父母的逼迫,很小就会学习丧失兴趣,甚至不想上学,而更让人遗憾的是因此而伤害了亲子关系。“越表现不好越挨打,越挨打就越表现不好,在这种情况下,体罚已彻底丧失任何管教的意义,还会让孩子产生越来越严重的敌对心理。就如前段时间上海惊醒很多家庭的17岁少年跳高架桥的事件,就是亲子关系被彻底伤害的结果。”

“其实每个家长都是爱孩子的,只是他不知道可以如何去用科学的方式去爱孩子,不打小孩子,只是想提醒我们的父母,了解孩子,懂孩子,打孩子最痛苦的还是父母自己。”闫志新呼唤新一代的父母,我们要坚持对孩子温柔而坚定,我们对于孩子的教育,告诉孩子正确的行为方式,同时,也要走进孩子内心,温柔的方式来引导孩子。”

谁是平凡的“超级英雄”?

谁是平凡的“超级英雄”?