黄河被称为中华民族的“母亲河”。黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。2019年9月习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上表示,要着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化,让黄河成为造福人民的幸福河。

2020年10月29日,中央正式提出建设黄河国家文化公园。在此背景下,陕西在2021年6月中旬公布了《黄河国家文化公园(陕西段)建设保护规划征求意见稿》,紧密结合国家要求,为把黄河建成造福人民的幸福河抓好落实,奉献陕西的力量与担当。

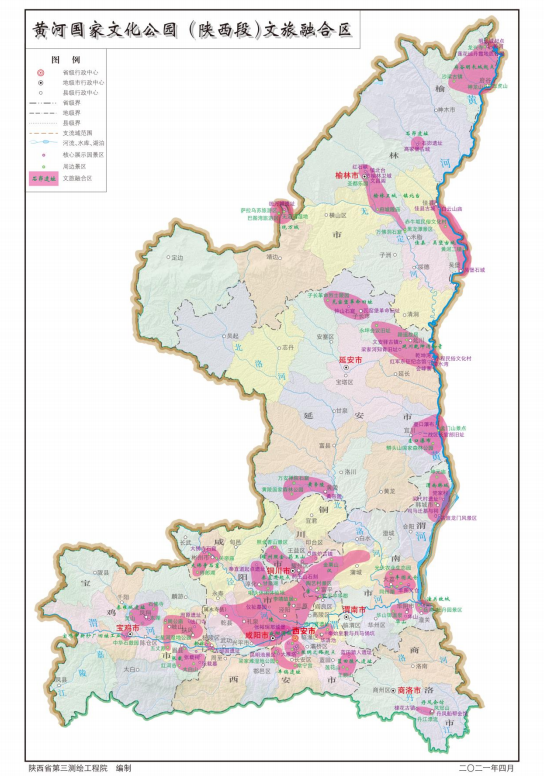

央广网西安7月9日消息 翻开黄河国家文化公园(陕西段)的规划版图,共82个县(市、区)涉及其中,占全省区县数量的75.9%,公园规划国土面积约14.3万平方公里,占全省区域面积的69.5%。

从以上数据不难看出,黄河国家文化公园(陕西段)的建设对整个陕西来说,面积之大、分量之重、维度之广,不言而喻。

出圈

这个国家文化公园对陕西很重要

在搞清楚黄河国家文化公园(陕西段)能给陕西带来什么之前,我们必须搞明白什么是国家文化公园?

黄河国家文化公园(陕西段)文旅融合区(央广网发 陕西发改委 供图)

国家文化公园是将具有突出意义、重要影响、重大主题的文物和文化资源进行整合,实施公园化管理运营,实现保护传承利用、文化教育、公共服务、旅游观光、休闲娱乐、科学研究功能,形成具有特定开放空间的公共文化载体,集中打造中华文化重要标志。

目前,“十四五”规划中明确提出的国家文化公园共四个:长城国家文化公园、大运河国家文化公园、长征国家文化公园、黄河国家文化公园。

黄河最大支流——渭河畔的湿地(央广网发 许海博 供图)

黄河国家文化公园(陕西段)几乎囊括了陕西省内大多数的5A景区和红色景区。黄帝陵、兵马俑、法门寺、华山、太白山、黄河壶口瀑布、延安宝塔山等优质景区尽数囊括其中,此外,渭南、铜川、延安、榆林等地丰富的红色旅游资源也为这个文化公园增色不少。

在陕西省社科院经济研究所副所长吴刚看来,抓住规划实施契机,发掘好、利用好丰富文物、文化、旅游资源,让文物说话、让历史说话、让文化说话,将推动黄河文化等中华优秀传统文化创造性转化创新性发展。他说,以丰富的文旅资源撬动文旅产业转型升级,是带动沿黄地区建立生态屏障,解开致富密码的重头戏。

破题

文旅高质量发展陕西这样破题

囊括如此多的文化旅游景区,面对这个国家级的文化公园,陕西该如何破题?

挖潜力,让优秀文化做好出圈。首先,构建“一廊两地四带多园”文化保护传承弘扬格局,即建设具有国际影响力的黄河文化保护展示传承廊道,打造关中文化高地、红色革命高地,构筑渭河文化带、红色文化带、秦岭生态文化带、边塞文化带和建设各具特色的黄河文化展示园。

一列高铁从黄河合阳段湿地驶过(央广网发 资料图)

另外,规划中陕西明确要求,摸清黄河文物文化资源,坚持抢救性保护与预防性保护并重,持续改善黄河文物文化资源保存状况,注重历史文化名城名镇名村和传统村落整体风貌的管控保护,实施非物质文化遗产保护传承工程,扎实推进黄河文化展示场馆建设,全面保护传承黄河文化资源。

做传承,让非遗资源做好跨界。非遗是展示黄河文化的重要载体,陕西明确提出要加强黄河流域非遗的整体性保护。保护好、传承好、利用好西安鼓乐、中国皮影戏、陕北剪纸这三大人类非物质文化遗产,积极探索社会化保护、创意化开发路径。

规划中有一个提法引起了业内人士的关注,鼓励非遗资源丰富的市(区)、县按照分类推进、特色主导的原则,依托秦腔、仓颉传说、耀州窑陶瓷烧制、炎帝祭典等代表性的非遗资源,申报关中文化生态保护实验区。这些将成为推动陕西黄河流域成为中华文化的传播展示窗口的重要文化元素。

如何让曲高和寡的非遗飞入寻常百姓家,这关乎非遗的生命力和持久力。陕西明确要求,鼓励剪纸、脸谱、年画、泥塑等传统美术元素与画廊、餐厅、咖啡馆、酒吧、商场、生活美学馆等现代消费场所有机结合,推动黄河文化融入城乡建设,创作黄河文化主题的公共艺术作品。

此外,鼓励举办黄河流域非遗文化节、黄河流域非遗旅游商品展暨创新设计大赛。打造以中国剪纸、中国皮影等为代表的特色工艺品牌,培育西安鼓乐、华阴老腔与现代音乐结合的特色演艺品牌,推广黄帝陵祭典、炎帝祭典等为代表的寻根问祖节庆品牌,并推动黄河非遗文化创意产品的研发、推广。

非遗如何做?和很多文化产品一样,人很重要,关键的少数人更重要。陕西要求要壮大非遗传承人队伍,鼓励黄河流域非遗传承人跨界交流与合作,鼓励非遗机构与高校合作,鼓励支持依托黄河流域现有博物馆、展览馆、纪念馆、文化馆,增设黄河文化展陈专题内容,打造彰显黄河文化的特色展览馆体系。

支持延安建设中国革命博物馆之城,鼓励有条件的市、县建立黄河文化博物馆、黄河流域非物质文化遗产馆。推动黄河流域整体形成集传承、体验、教育、培训、旅游等功能于一体的传承体验设施体系,并形成省、市、县、镇四级特色展览馆体系。

游客在黄河合阳段乘船观光(央广网发 资料图)

文件明确要求,要推动“黄河+”系列融合,黄河+中华文明旅游、黄河+自然风光旅游、黄河+红色教育旅游、黄河+特色乡村旅游等。

长安大学长安文化产业研究中心副主任金栋昌认为,守好生态底线是打好“黄河+”系列融合牌的前提和基础,也是让群众“因河致富”的重要基础。

金栋昌坦言,传承黄河文化基因的关键在于摸清黄河文化资源的家底,这也是推动黄河文化资源得到有序保护和利用,推动黄河文化资源的创造性转化和创新性发展,促进全域形成保护传承弘扬黄河文化的最大“合力”。

形成“合力”,首要任务是建成黄河流域三色旅游风景道。围绕黄河干流和渭河,打造一纵一横两条蓝色水系旅游风景道。围绕榆林长城边塞古迹、渭北汉唐帝陵、丝绸之路等,打造自北向南的三条紫色文化旅游风景道。围绕秦直道起点段、旬邑段、延安段以及渭北山体和周边资源,打造一纵一横两条绿色生态旅游风景道。

此外,也有业内人士表示,规划实施中,提升沿黄观光公路等级,解决沿黄公路不沿黄的问题,应着重考虑。

规划中明确提出要优化旅游中转设施建设,强化与机场、高铁、高速公路的无缝衔接。推进骑行绿道、游步道等复合型旅游道路建设,打造融交通、文化、体验、游憩于一体的立体交通网络。

提升

数字化助推陕西抢占新机遇

目前,国家公布的四大文化公园中,三个国家文化公园与陕西密切相关,黄河国家文化公园率先规划,不久或将启动建设。

黄渭洛三河交汇处的潼关古城景区(央广网发 陶毅博 供图)

其中,长城国家文化公园包括战国、秦、汉长城及其他朝代具备长城特征的防御体系。主要涉及陕西的榆林、延安两地。长征国家文化公园是以中国工农红军一方面军(中央红军)长征线路为主,兼顾红二、四方面军和红二十五军长征线路。再加上黄河国家文化公园(陕西段),三大国家文化公园汇聚陕西,将为陕西带来什么,陕西又如何抓住机遇?

在陕西省社科院文化与旅游研究中心主任张燕看来,三大国家公园齐聚陕西将提升文旅资源的整合力度,有利于陕西文化资源提升包装,更好地走出去。

吴刚则认为,加速推进知识、技术、信息、数据等新生产要素同文旅、康养、绿色等资源要素深度融合,培育发展新产业新业态新消费,集聚发展新动能、新引擎是第一步,主动对接沿黄省区市发展战略,扩大科技、人才、数据、产能合作,打造沿黄“双循环”样板区是发展目标之一。

陕西大部分地区属于黄河流域,属于黄河文明的核心地带,拥有丰富的人文资源资源和自然风光资源,旅游资源优质,属于自然资源与厚重的文化资源搭配比较恰当的类型。另外,陕西北部地区拥有丰富的红色旅游资源,也是属于比较难得的文化资源。

好资源、稀有资源、独有资源......如何用得好、抓得住、能升级,数字化等科技手段或可一试。

“支持黄河干流区域以沿黄观光公路为主轴,创建智慧旅游示范样板,并打造线上文化产品。”张燕建议,规划实施期间,加强科技、创意应用,打造黄河文化和旅游带新形象,围绕黄河本体、黄河文化、石窟建筑、瀑布河流等相关文化资源和自然资源,打造文化旅游、红色旅游、生态旅游、研学旅游、科考旅游等不同类型的主题旅游线路。推动AI、AR、VR、全息、大数据等多种技术与黄河沿线自然和文化资源融合。

规划中,陕西提出加快5G技术、人工智能、大数据、云计算等新技术在黄河文化公园建设保护中的应用,实现资源保护数字化、经营管理智能化、产业整合网络化,全面提升陕西黄河国家文化公园的数字化水平。

一方面充分运用5G、全息影像、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术手段,提高数字技术在重点博物馆、非遗展览馆、剧院、文化馆、旅游景区的应用率。另一方面,培育一批以黄河为主题的数字文化产品,开发可视化呈现、互动化传播、沉浸化体验等数字黄河系列产品。

同时,搭建“智游黄河”旅游体系,建设“1+3+4”架构的黄河智慧旅游综合平台,推动旅游景区向数字化、智慧化转型,推动基础设施等设施智慧化建设,全面提升黄河文化公园的智慧化管理服务水平。(记者张伟 舒隆焕 刘昱)