|

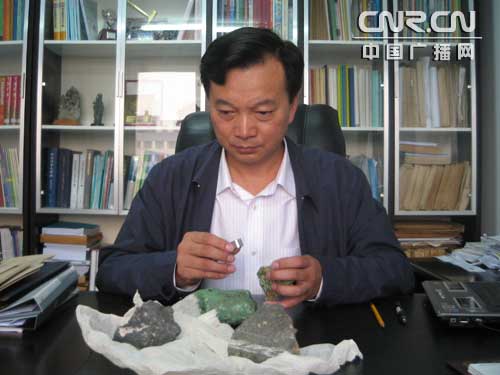

云南省地质矿产勘查开发局总工程师李文昌

中广网昆明9月14日消息(记者贾宜超)踏进云南省地质矿产勘查开发局总工程师李文昌的办公室,首先映入眼帘的便是茶几上摆放着的大大小小的石头。李文昌指着这些石头兴奋地告诉记者:“这些石头来自于近期发现的一些大矿,采自于“三江”地区,都是一些很富的矿石,经济价值非常高” 。

李文昌所说的“三江”地区指的就是怒江、澜沧江、金沙江三条大江的并流地带。“三江”地区有色金属、贵金属矿产丰富,然而三江”找矿却曾一度处于停滞状态。这是因为“三江”地区地质构造复杂,岩浆活动剧烈,再加上缺乏能有效指导三江地区找矿的成矿理论和勘查技术,在这里找矿特别艰难。

上世纪80年代初,李文昌进入“三江”地区。翻山越岭步行数十公里、连续风餐露宿好几天,对于李文昌来说是再平常不过的事了。为了抓紧时间踏勘地质情况,李文昌几乎每天都要干10个小时以上,许多时候午饭吃的就是咸菜、馒头,加凉水。

云南省地质矿产勘查开发局总工程师李文昌

然而正是在这样一个艰苦的环境下,李文昌却在高山峡谷间打开了一座聚宝盆。李文昌和他的团队,经过10多年的刻苦攻关,在前人工作的基础上,通过大量野外调查、构造模拟研究等,在找矿理论和勘查技术方面取得了重大突破。创新性地提出了“多岛弧盆成矿论”,为三江找矿指出了到哪里找矿,找什么矿的问题,首次提出“陆内转换成矿论”,较好地揭示了三江地区大规模成矿作用的动力机制和构造背景,解决了在什么构造部位、找什么矿的问题;针对不同的成矿背景和矿床类型,探索出了5套找矿集成技术。

由于成矿理论突破和方法技术创新,不到10年的时间,李文昌和同事们一起就在三江云南段发现了12个大型、超大型矿床,其铜、铅、锌、银、金的新增资源量接近全国目前保有资源总量的10%,潜在资源价值超过了5000亿元,“三江”的找矿效率达到了全国平均效率的3.5倍以上。

1981年就开始地质工作的李文昌,如今足迹几乎遍及了云南所有的县。一次,为了研究油、气生成与金属矿床的关系,李文昌一天便步行了60多公里,他得膝关节也因此留下了严重的后遗症。现在李文昌走路时间一长膝关节就疼得厉害。

李文昌曾有很多次机会到条件更好的地方工作,可他都一一谢绝了,李文昌说:“最让我满足与欣慰的,还是发现矿,我哪里也不去,在这样一个成矿条件非常好的地方开展工作是我的一个心愿”

野外勘查的艰辛、危险和寂寞难以言喻,身为一名共产党员的李文昌没有退缩,他将自己置身于大山的怀抱中,付出了人生中最美好的时光,一干就是26年。数十年的辛勤耕耘,李文昌主持完成了多个重大地质勘查及研究项目,还获得了2005年度国家科技进步一等奖、全国地学界最高奖——李四光地质科学奖,被中组部、中宣部、人事部、科技部联合评为全国杰出专业技术人才。 |